Todo cinéfilo conoce mejor que nadie los peligros que encierra su propia adicción. Inconfesables horas consumidas sin echar cuenta trapicheadas al resto de la existencia… Para el acérrimo cinéfilo no hay nada comparable al momento en que el proyector finalmente se pone en marcha dejándole sumergir de lleno, de cuerpo y alma en aquellas imágenes que alguien soñó y atrapó para siempre. Imágenes que cuentan historias de lo más variopinto y descubren y provocan toda clase de hondas sensaciones. Por ventura, más intensas que la propia vida. Y es que hay que admitir que no hay nada como viajar de sueño en sueño sin que ninguna otra cosa importe. Muchos argüirían que hay adicciones y adicciones y lo cierto es que si algunos lograsen aplicar en sus vidas lo que a través del cine aprendiesen, como señalaba William Blake, ‘El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría’, habría también quiénes incapaces de abstenerse soslayando su mirada de la pantalla para decir de su experiencia, poéticos solo alcanzarían exclamar: ¡nada decía cuando todo el día dormía!

Quiénes sí parecían tener siempre algo que decir serían los cineastas. Algunos de los cuales no obstante, dejándose arrebatar por su necesidad de atrapar los brillantes sueños que solo a través del rutilante proyector les serían devueltos, terminarían siendo engullidos por aquella que devendría su única realidad. El cine y nada más… locos por el cine.

A finales del siglo XIX, cuando los pequeños documentales de los hermanos Lumière empezasen a circular llegando a los lugares más remotos del planeta proyectados en limpias sábanas blancas, provocarían en sus atónitos espectadores tanta aprensión y recelo como indecible fascinación. Algunos huirían despavoridos, víctimas de la incredulidad y la superstición: vayamos a saber los encantos de que es capaz el astuto demonio… mientras otros, a pierna suelta se lanzarían anhelantes de futuro ante el inabarcable potencial del joven cinematógrafo. El director mexicano Alfonso Arau, haría un convincente retrato de aquella época de prodigios en ‘La trampa de la luz’ (2010) a través de la historia del joven Federico descubriendo su verdadera vocación en la sábana. Estudiante de medicina e improbable médico por falta de estomago, quién al ver su primera película ‘La llegada de un tren a la estación de La Ciotat’ (1896) de Auguste y Louis Lumière se quedaría totalmente prendado mientras muchos saliesen corriendo aterrados no fuese el tren a arrollarles. Su mamá le insistiría que la de médico era una profesión segura, que no abandonase sus estudios… a saber lo que daría de sí semejante invención. Sin embargo, habituado a escribir pequeños relatos ya desde pequeño, el sensible y maravillado Federico no podría frenar su impulso y pronto encontraría la forma de entregarse pleno a su nuevo amor… En Don Genaro, adinerado hombre de negocios interesado en el invento, encontraría financiación. Pese a que aquél no pasase de un viejo verde más interesado en producir un film erótico que otra cosa… tenía no obstante una hermana, la beata Elena, que en cambio solo estaría dispuesta a financiar algo moralmente edificante. Dilema complejo que cuando aún medio dormido Federico escuchase a su madre leyendo de la biblia la historia de la Casta Susana, solucionaría de inmediato. El motivo perfecto para su primer experimento fílmico se trataría pues, de una joven casta y pura desnudándose para bañarse mientras unos viejos babeantes la espiasen… Llanamente sacada de la biblia y suficientemente erótica para convencer ambos hermanos. Aparte del cine, Federico, se enamoraría también de Beatrice, una bella y delicada escritora extranjera, con quien equivocaría su cast persuadiéndola a convertirse en la protagonista de su film. Su sofisticación sin embargo no se adecuaría al selvático personaje de Susana, el cual sí encontraría en la ruda Mariana, criada de Beatrice y recién salida del bosque… no obstante, imposible de convencer. La trampa de la sábana se produciría entonces, cuando tanto Beatrice como la propia Mariana, se descubriese proyectada en la sábana para todo el pueblo, los robados a través de los cuales Federico había soñado su Casta Susana. Un golpe de profundo despecho para Beatrice y un sinsentido para Mariana que no podía estar en dos lugares a la vez… Y Federico, pese al irregular aplauso general, tratando de desaparecer de todo aquél embrollo, soñándose quizás invisible.

Algo que el poético y filosófico director argentino Eliseo Subiela sí lograría a través de su sublime película final, ‘Paisajes devorados’ (2012). De ella se desmarcaría como autor al contar de un grupo de estudiantes de cine que al enterarse de la existencia de un loco en un manicomio de la ciudad que alegaría haberse dedicado al cine y de quién sin embargo parecía no haber constancia, se decidiesen rodar un fascinante documental como trabajo de fin de carrera sobre el misterioso anciano.

Lo que al comienzo surgiría como tímida aproximación a un loco, quizás a un cinéfilo consumido por su adicción, se revelaría uno de los más frugales aprendizajes sobre el que todo aspirante cineasta debería ejecutar. Imprescindibles enseñanzas que en la escuela nunca llegarían a producirse y que a través de Remoro Barroso, aquellos tres alumnos tendrían el privilegio de cavilar de primera mano a través de la experiencia, pasión y conocimiento de aquél misterioso desconocido. Decididos a investigar la hipótesis de que las historias de Remoro no fuesen simple fruto de su delirio, descubrirían que Remoro no estaría mintiendo ni se habría inventado un personaje ni nada por el estilo, sino que en realidad tan solo se habría cambiado el nombre. Que en realidad se llamaría Mario Guerdin y que sus películas terminarían siendo consumidas en un incendio. Perdidas para siempre. Como no habría logrado nunca filmar lo que él realmente hubiese deseado, sino que solamente habría hecho cine comercial que pasaría sin pena ni gloria, simplemente habría terminado cayendo en el olvido. No obstante, aún si atrapado por algún doloroso tormento del pasado, principal motivo de su retiro, en la cabeza de Remoro se seguirían produciendo las más bellas películas. A cierto momento, metafísico, el hombre declara que la frontera jamás debería trazarse entre la cordura y la locura, sino entre el sueño y la realidad. Y que esta sería precisamente la tarea de todo cineasta. La frontera que sí hay que cruzar cueste lo que cueste, porque no hay motivo que valga si impide que nuestros sueños se realicen. Aunque sin lugar a dudas, la mejor película siempre será aquella que transcurre, infinita, en nuestra propia cabeza.

El increíble caso de los hermanos Angulo nos dejaría perplejos en el documental de Crystal Moselle, ‘Wolfpack’ (2015) como una de las propuestas actuales más sorprendentes sobre esta apasionante cuestión. Toda la vida, confinados en su apartamento del Lower East Side de Manhattan, aquél grupo de hermanos lo aprendería absolutamente todo sobre el mundo exterior a través de sus películas favoritas, las cuales absorberían con devoción y recrearían con esmero y detallismo elaborando accesorios de cartón, escenarios y adecuados vestuarios. De hecho, se harían incluso con los guiones de aquellas copiando los subtítulos con precisión y aprendiéndoselos luego de memoria. Apodados ‘La jauría de lobos’, los seis hermanos Angulo, Govinda, Krsna, Jagadisa, Bhagavan, Narayana y Mukunda, apartados del mundo junto a su hermana pequeña Visnu y sus padres Oscar y Susanne pasarían toda su infancia, algunos incluso gran parte de su adolescencia, sin tener el menor contacto con el mundo hasta que todo cambiase radicalmente cuando uno de ellos finalmente se escapase. Aterrado ante la hipótesis de que a sus hijos pudiese ocurrirles algo en aquella peligrosa selva que es la gran ciudad y devoto de las enseñanzas budistas, Oscar habría decidido preservar a sus hijos del mundo, junto a su mujer Susanne. Dato que los chicos, al tomar consciencia de ello, serían incapaces de perdonárselo.

De uno u otro modo, la fascinación por el cine devendría algo tan poderoso que no habría motivo suficientemente contundente capaz de frenar la necesidad, hasta la de sus más improbables artificies.

No deja de resultar difícil de concebir no obstante, la amistad que entre el legendario Bela Lugosi y el peor director de cine de la historia, Ed Wood, terminaría forjándose en la etapa crepuscular del actor. De hecho, cuando Lugosi ingresase en una clínica de desintoxicación a causa de su adicción a la morfina, su única esperanza para soportar su inaguantable dolor, la depositaría en aquél papel que Ed le había prometido para su gran regreso con un personaje escrito a su medida. Sin embargo, Bela moriría poco después de abandonar la clínica habiendo rodado tan solo cinco minutos de metraje. Apenado por el duro golpe y partiendo de aquellas escasas escenas rodadas, Ed escribiría una nueva película. La cual sería la última en que participaría el icónico actor y la peor película de la historia: ‘Plan 9 del espacio exterior’ (1959). En ella trataría de sostener el absurdo argumento de que, como los habitantes de la tierra se negarían a creer la existencia de extraterrestres, irritados, aquellos decidirían poner en marcha el plan 9, el cual consistiría en resucitar a los muertos -a quienes los vivos temerían pese a que aquellos no pudiesen pensar- para así llamar su atención dándoles una lección… puesto que con sus cada vez más poderosas armas de destrucción masiva los humanos estarían poniendo en riesgo la vida de toda la galaxia. La gaseosa solidez de tal absurdez solo sería equiparable a la espantosa calidad de sus actuaciones, sus ridículos escenarios de pacotilla y una dirección y montaje lamentables que la acreditarían, nada más y nada menos, como lo peor de lo peor. Lo cual no dejaría de tener su mérito… Y se entiende que ciertas producciones de bajo coste no pudiesen contar con actores de calidad, se entiende que la insolvencia impidiese intentar al menos hacer las cosas un poquito mejor, por eso a esta clase de producciones se las tildaría de serie b… pero es que Wood, con aquella historia, con aquella nave espacial con interior hecho con viejas cortinas mientras que por fuera no pasa de una caja con una inservible escalera pegada en la fachada… con sus extraterrestres, quienes iguales que tú y que yo solamente acusarían un pésimo gusto vistiendo… inauguraría así toda una nueva serie, la célebre serie Z.

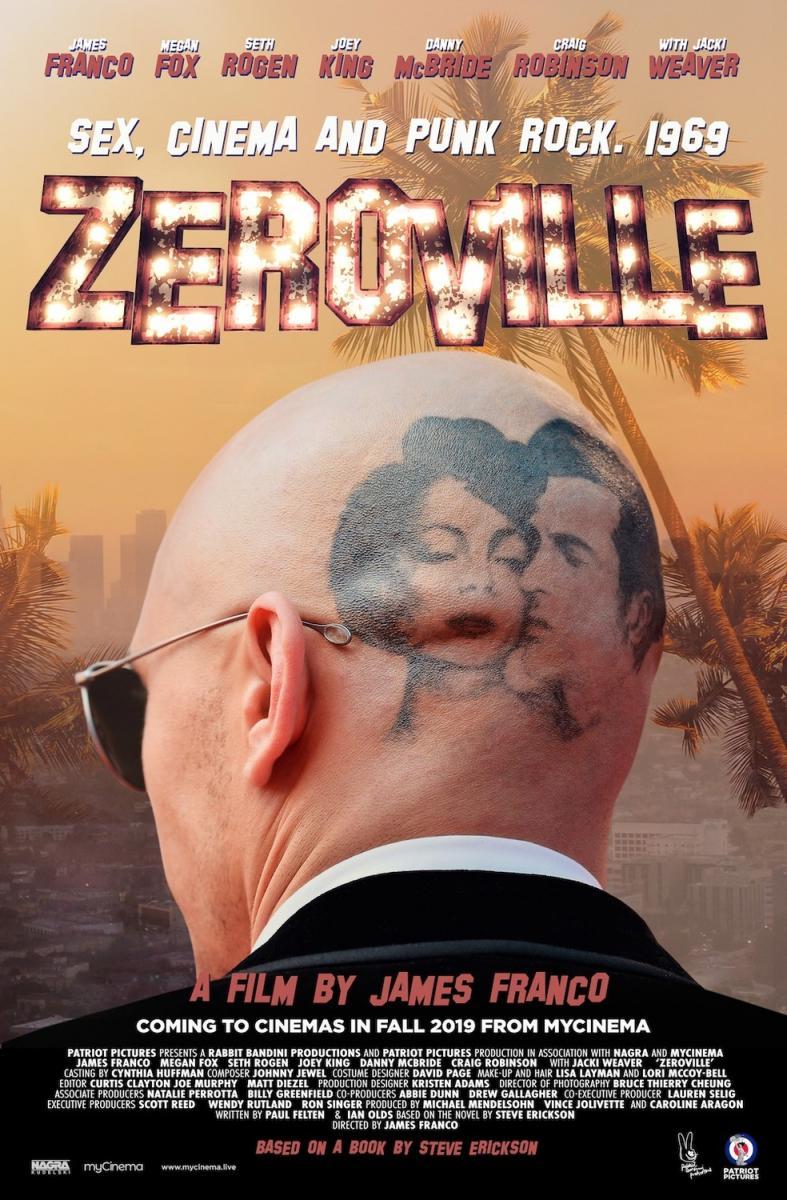

Desde el interior de Estados Unidos, hacia el final de los noventa llegaría a Hollywood un huracán quizás todavía más lamentable que Ed Wood, porque al menos Tommy Wiseau disponía de una fantástica cuenta bancaria y podría darse al lujo de trabajar en condiciones. En ‘The disaster artist’ (2017) de James Franco se remacharía la extravagancia de aquél extrovertido y asustador hombre que decía tener 20 cuando aparentaba por lo menos 40. Que decía haber nacido en Nueva Orleans cuando su extraño acento estrepitosamente le delataba. Aquél hombre tan reservado con sus cosas y a la vez desabrido y escandaloso, cuya inmensa fortuna nadie sabía la procedencia… Cuando en clase de drama coincidiese con el tímido y apocado Greg, interpretado por el hermano de James, Dave Franco, con quién compartiría los mismos sueños de fama y gloria convirtiéndose en rutilante estrella de cine y decidiesen mudarse a Hollywood… arropado por la compañía de Greg, Tommy se encargaría de todos los gastos y una vez en L.A., como nadie les contraría vista su nula capacidad interpretativa, terminarían aventurándose en la realización de su propia película. El rodaje de la cinta de culto en que se convertiría ‘The room’ (2003), de hecho se transformaría en el principal tema de la película de Franco. ‘The room’ se trataría de un film dramático de corte autobiográfico que sin embargo terminaría despertando las más inflamadas carcajadas tanto por su pésima factura, pese a haber costado más de 6 millones de dólares, como por sus ridículas actuaciones. Sobre todo la de su autor protagonista. Pese a las advertencias del equipo, profundamente convencido de su talento, Tommy se escudaría tras una estúpida premisa dramática que aseveraba ser profundamente humana dada su inabordable incoherencia. Netamente surrealista y consciente de las durísimas críticas hacia su trabajo, Wiseau se volvería un auténtico déspota a lo largo del irregular y demente rodaje de la bizarra cinta.

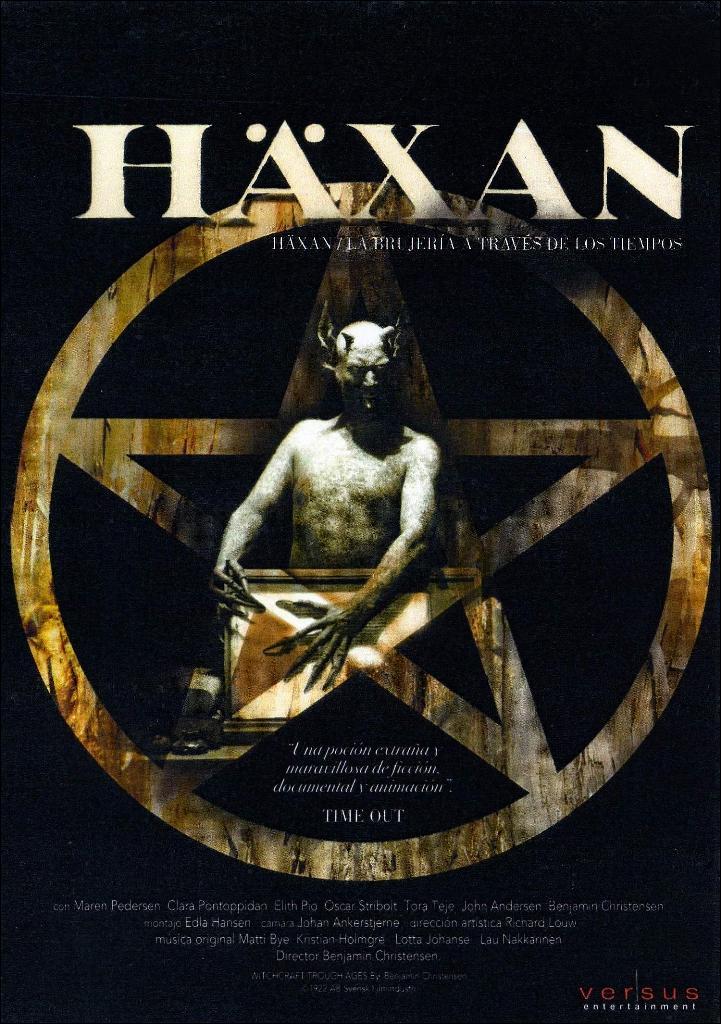

El siempre provocador Gaspar Noé, utilizando sus usuales métodos de acumulación perpetradores de caos, la utilización masiva de hipnotizadores estrobos y yuxtaponiendo diferentes ángulos en la enloquecedora exposición de múltiples pantallas simultáneas, también recurriría a ‘La Pasión de Juana de Arco’ (1928) de Dreyer, bien como a la extraña ‘Häxan’ (1922) de Benjamin Christiensen para trazar un curioso símil entre cine e infierno en el extremo rodaje que supondría la insoportable ‘Lux Æterna’ (2019). Esta pequeña película -que resulta realmente difícil de ver- aparte de sus cinéfilos homenajes repletos de citas de célebres directores como Godard, Dreyer o Fassbinder atestiguando difíciles rodajes, devendría ciertamente la más pura y efectiva recreación de la sensación que habrían padecido las brujas al ser pasto de las llamas…

Cuando ya nadie estuviese siguiendo las directivas de la directora nobel Béatrice Dalle, cuando los actores y todo el personal técnico y artístico se viesen profundamente molestos durante el caótico rodaje, el director de fotografía decidiría terminar de sabotear el coctail acribillándonos a todos con sus enloquecedores estrobos. Charlotte Gainsbourg, que tendría que hacer de bruja víctima de las llamas, poco antes de su actuación recibiría una terrorífica llamada telefónica… y es todo tan obsceno y anárquico que lo primero que se nos ocurre es que seguro que aquello le ayudará a entrar mejor en su personaje. Uff…

Derrocada la dictadura de Franco en España, el terror parecería finalmente apaciguarse cuando de la transición empezasen a surgir los más inesperados fantasmas. El prodigioso cineasta Ivan Zulueta filmaría la sorprendente y estilizada ‘Arrebato’ (1979) como delicado mecanismo de relojería que nos invitaría a mirar atentamente dentro de toda posibilidad creativa en la coyuntura de la nueva y abismal libertad recobrada. En este caso, un certero paralelismo se trazaría entre los principios activos de las drogas duras -súbitamente disponibles por todas partes- y los seductores y precipitados cambios de ritmo a que el cine nos instigaría. Su título mismo, remitiría a ese arrebatador proceso adictivo a que nos expondríamos de modo idéntico, tanto a las drogas como al absorbente transcurso de las imágenes en movimiento.

A diferencia del exitoso director de cine que interpretaría años después Eusebio Poncela en ‘La ley del deseo’ (1987) de Pedro Almodóvar, aquí el director se dedicaría a un cine de serie b cuando conociese a Pedro, interpretado por Will More. Pedro es un extraño chaval de edad indeterminada que empezaría a hacer experimentos con su pequeña cámara de súper 8 y unos curiosos montajes que acelerarían precipitadamente el metraje o que lo detendrían en seco. Obsesionado con la hipótesis de pausar drásticamente el intervalo vital en una sublime imagen capaz de devolvernos a épocas recónditas, cual máquina del tiempo, consulta al personaje de Poncela, que sabe más de cine que él y porque él no pasa de un amador. Paulatinamente, el chico descubre la capacidad vampírica de la cámara, la cual, tal y como el efecto de las drogas, mientras te plasma en su artificial cinta de ensueño, te consume irremisiblemente hasta hacerte desaparecer por completo.

Es de suponer que cuando la cabeza te empieza a fallar, recurrentemente vuelvas sobre tus recuerdos, sobre aquello que durante años escrupulosamente trataste de borrar. Y también es perfectamente natural que así tus más relucientes monstruos y espeluznantes fantasmas cobren una vida inusitada. Quizás así trates de luchar contra lo inevitable, intentando recuperar lo que inexorablemente hace mucho que se perdió en tu memoria.

La historia que supuestamente podría haber mantenido el director James Whale con su jardinero hacia el final de su vida y que desembocaría en una improbable amistad, sería tan solo la base de la novela de Christopher Bram ‘El padre de Frankenstein’ (1995), de la cual haría una inmejorable adaptación Bill Condon en la maravillosa ‘Dioses y monstruos’ (1998), para acercarse al famoso director y artífice artístico de la icónica criatura de ‘Frankenstein’ (1931), en aquellos que serían los últimos días de su vida.

Habiendo tenido durante mucho tiempo únicamente a su ama de llaves por compañía, con la aparición del nuevo y atractivo jardinero, el hombre se animaría a retomar su aparcada labor artística. Con la escusa de hacerle unos bocetos al joven jardinero, súbitamente empezaría a desahogarse relatando sus tristes y por momentos terroríficas memorias. Para el pobre y asustado jardinero, Whale devendría tan brillante y aterrador como las bizarras criaturas de sus películas… y su irresistible embrujo solo sería equiparable a su irrevocable necesidad de belleza, compañía y calor humano.

Pero recordemos que la frontera jamás deberá trazarse entre la cordura y la locura, sino entre el sueño y la realidad. Cruzarla es la principal tarea de todo cineasta, clímax de todo cinéfilo.